作家にプレゼン能力は必要か?

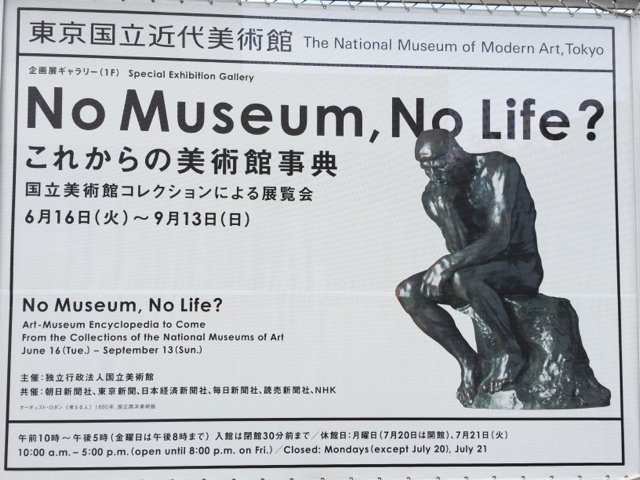

作家はトークが上手でなければいけないのか? そんな事はまったくないと思います。 「美術作品に解説は必要か?」 の続編です。 まずは私ごとで恐縮です。 今 の私を知る人は驚くかもしれませんが、 私が美術を好きになったのは、喋らなくていいからです。 物心ついた頃より、"話す"という事が何より嫌いだった私は、絵を描く時間、何かを作る時間は至福の時でした。 そして何より自分が作ったものに人が集まり、あ〜だこーだ言ってくれる事が "そーなのよ!" ということ事だったりしますから、 ‘作る’ という行為はそのまま ‘自分の代弁者を作る’ 作業でもありました。 (もちろん、幼い頃の話なので伝えたいのは単純なことだったので伝わったのだと思いますが・・・) そして 美術鑑賞は、私にとって 喋らず作り手と会話が出来る素晴らしいものでした 。 ところで、近頃の作家は自分の作品を言葉で説明するのがとても上手です。 もしかしたらその様に訓練されてきているのかもしれないし、凄く努力しているのかもしれません。 だけど余りにも上手だと、"この人はなんで作家になったんだろう?" などと考えてしまいます。 "そんなにトークが上手なら別の仕事でも良かったんじゃない?" という考えがよぎってしまうのは下手な者の僻みでしょうか。 やはり、作家は黙っていても作品が語ってくれるように制作時に精一杯魂を注入すべきです。 とは言え、ほんのわずかな ‘ずれ’ も生じず製作者の意図がそのまま伝わる事は、恐らくないでしょう。 逆に、各自に生じた ‘ずれ’ を伴って作品が独り歩きしだした時、鑑賞は最高におもしろいものになると思います。 一方、鑑賞者の方も鑑賞力を磨きたいものです。 それにはたくさんの良質なものを観る事が一番ですが、難しく考えず 「これからの美術館辞典」を観て でも触れた、アラヤー・ラートチャムルーンスックによる「ミレーの<落ち穂拾い>とタイの農民たち」の鑑賞者の様に、自由に解釈して楽しむおおらかさが大事なのではないでしょうか。